第8回フェローシッププログラム開催!

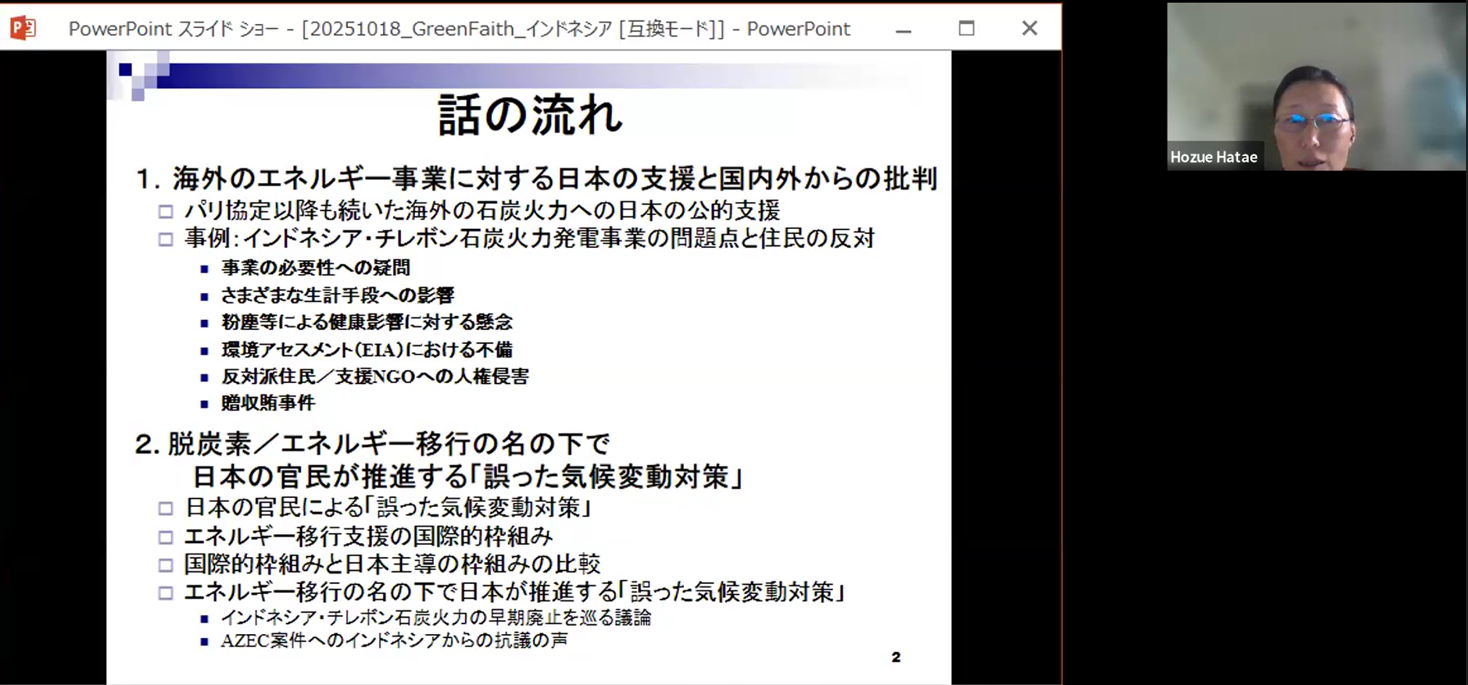

今回は、FoE Japanの波多江秀枝さんを講師にお迎えし、「海外のエネルギー事業に対する日本の支援と国際的な批判」「脱炭素/エネルギー移行の名の下で進む誤った気候変動対策」という二つのテーマのもと、現地で起きているエネルギー事業の実態と、日本の官民が果たす役割について深く学びました。

“海外のエネルギー事業に対する日本の支援と現地からの批判”

波多江さんは現在フィリピンを拠点に、南アジアで進む石炭燃料事業に関する住民被害の調査・支援を続けておられます。今回は、インドネシアのチレボン石炭火力発電所で実際に起きている事実をもとに、日本の官民が関与する国際エネルギー支援の構造的な問題についてお話しいただきました。

インドネシア西ジャワ州のチレボン石炭火力発電所では、以下のような複合的な課題が指摘されています:

• 発電事業の必要性自体に対する疑問(電力過剰地域での建設)

• 土地収用による住民の生計手段の喪失

• 粉塵などによる健康被害への懸念

• 漁獲量・農作物の減少などの生活被害

• 環境影響評価(EIA)の不備と住民参加の欠如

• 支援を受ける住民・NGOへの人権侵害・嫌がらせ

• 贈収賄疑惑などの不透明な資金の流れ

十分な補償や環境対策が行われないまま事業が進行していることに、現地住民の大きな怒りと不信感が集まっている状況が共有されました。私たちGreenFaith Japanとしても、「支援」という言葉の裏に潜む構造的不正義に改めて目を向ける重要性を強く感じました。

“「脱炭素」の名の下で延命される化石燃料と誤った移行支援”

講義後半では、波多江さんが「エネルギー移行」という名の下で、いかに石炭火力の延命策が国際支援の枠組みの中で進められているかを具体的に紹介してくださいました。

たとえば、アジア開発銀行が主導するETM(エネルギー移行メカニズム)や、日本が最大出資国であるAZEC(アジア・ゼロエミッション共同体)では、石炭火力の“早期廃止”を掲げながら、実際には以下のような動きが進められています:

• 石炭火力を維持しつつ、アンモニアやバイオマスとの混焼を導入

• 化石燃料の利用を延命する技術を「移行策」として正当化

• 再エネ推進の名のもとに、脱炭素の本質から逸れた政策が容認される構図

こうした動きに対して、インドネシア国内でも「誤った移行ではなく、正義ある移行(Just Transition)を」との市民の声が強まり、日本の関わり方が問われています。

“GreenFaith Japanとしての学び”

私たちGreenFaith Japanは、今回のプログラムを通じて、環境・気候変動の取り組みを支援という名の「善意」だけで語ることの危うさを再認識しました。本来、環境・気候対策はもっとも弱い立場に置かれた人々を守るためにあるべきものです。ところが現実には、気候正義を無視したまま、脱炭素の「名ばかりの政策」が進行している場面も多く見られます。国際支援の現場で誰が利益を得て、誰が犠牲になっているのか。私たちはこうした問いを常に胸に抱きながら、公正な移行(Just Transition)と真の意味での気候正義を目指し、国内外の仲間たちとともに学び・連帯していきたいと思います。